Desde hace décadas, cada año se juega en el Estadio Santiago Bernabeu como mínimo un partido entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Ahora lo han bautizado como

¿Qué lo hace un partido histórico, trascendente? Evidentemente el resultado, una goleada excepcional en campo contrario. Pero se han producido resultados extremos a favor de unos y otros en muchas ocasiones. ¿Que el partido garantizó una Liga a un Barça que hacía muchos años que veía como se las llevaba el Madrid? Esto sería una lectura estrictamente futbolística, competitiva. Lo que lo hace excepcional es una suma de muchas cosas, estas también, pero sobre todo el momento en que se produjo. El año 1974.

1, 2, 3, botifarra de pagès!

Cuando los que lo vivimos y vimos –por televisión- lo explicamos a nuestros nietos como uno de los momentos más memorables de nuestra vida, les decimos: «Metimos cinco en el campo del Madrid… viviendo Franco”. Y nos parece que este “viviendo Franco” es el resumen de todas estas excepcionalidades, la mayor parte de las cuales no son futbolísticas y no tienen que ver con ganar o perder una Liga, y la clave de su trascendencia, en el momento que se produjo y en la memoria. La Trinca lo resumió entonces en una canción, dedicada al cero-cinco. La titularon

La canción de La Trinca –escrita y cantada en un momento en el que, a pesar de Manuel Vázquez Montalbán, el entusiasmo futbolístico no hacía progre– no se deja nada. El papel central de Johan Cruyff y la mitificación que hizo el barcelonismo: «i com que la bossa sona hem portat a Barcelona les millors cuixes del món«, dice la canción. La identificación entre barcelonismo futbolístico y catalanismo político: la canción decía «l’any que ve no farem riure, visca Catalunya lliure, visca el Barça i en Montal«, pero la censura lo convirtió en un surrealista “visca Catalunya, viure, visca el Barça i el Montal”. La humillación a la retórica nacionalista española adoptada por el franquismo: «Sonaren cinc campanades allà a la Porta del Sol (…), per Madrid es comentava en Flandes se ha puesto el sol». Y cierto aire de revancha respecto a una historia adversa y percibida como una antología de injusticias y agresiones –Guruceta, Bustillo, el caso Di Stefano- a la que se hacía una descomunal botifarra de pagès, explicitada además en el videoclip de la canción.

Más que un partido

La posibilidad de hacer una lectura política del barcelonismo futbolístico no se produjo repentinamente y por sorpresa después del cinco a cero «glorioso» (la expresión que usaba La Trinca), sino que había quedado consagrada unos años antes,

A ambos lados. De una parte, al régimen y a los sectores conservadores les preocupaba y repugnaba lo que entendían como una politización del fútbol y la presentación, en el fondo, de un sentimiento deportivo como un clamor contra el franquismo, desde la catalanidad popular y transversal. De la otra, los sectores intelectuales consideraban el fútbol una forma de alienación de las masas, un opio del pueblo, utilizado por el régimen para anestesiar los malestares sociales. El artículo de Vázquez Montalbán sorprendía a unos y otros –a los segundos se referiría más adelante como «policías de las alienaciones»- y consagraba desde la izquierda la lectura cívica del barcelonismo: expresión de la catalanidad reprimida, un sentimiento popular y transversal, un espacio de integración de la inmigración de los años cincuenta y sesenta y una protesta sepultada contra la retórica del régimen.

Este “

El artículo de Vázquez Montalbán acababa con una anécdota convertida en metáfora. Explicaba la historia de un chico sordomudo a quien impusieron solemnemente la medalla del club. Resulta que este chico, que miraba la final de Copa contra el Madrid del año 1968 que el Barça ganó por cero a uno en el Santiago Bernabéu, en un momento determinado y emocionante del partido se levantó y gritó: “Visca el Barça!”. Nunca antes había dicho ni una sola palabra. Nunca más dijo ninguna palabra después. Solo aquellas. Metáfora, quizás, de una gente a quien el régimen había querido dejar sordos y mudos, pero que en un momento determinado se levantaban para decir, contra todo pronóstico, “Visca el Barça!”. Cómo había hecho aquel chico ante una victoria del Barça en el campo del Madrid. Por lo tanto, antes del cero a cinco, las bases para una lectura cívica y política en clave catalanista y de oposición al franquismo, ya estaban puestas. Firmemente, con plena conciencia. Si Barça era más que un club, si el fenómeno Barça iba, como decía Vázquez Montalbán, más allá del fútbol, un Madrid-Barça del año 1974 tenía que ser más que un partido. Una victoria, más que una victoria.

El memorial de agravios

Ciertamente, la constatación de la significación política y catalanista del Barça y el barcelonismo ya venían de lejos, de antes de la guerra, de la figura de Josep Sunyol y Garriga, presidente del Barça fusilado por los franquistas en Guadarrama, de su diario La Rambla que tenía por lema

Vázquez Montalbán escribe su artículo explosivo en Triunfo en octubre de 1969. Probablemente lo hace calentado e incordiado por uno de los grandes agravios del barcelonismo, que ya se puede leer en clave política. La temporada 1969-1970 empieza optimista para el Barça: se había fichado a un delantero aragonés extremadamente prometedor. Miguel Angel Bustillo, un goleador nato de solo veintitrés años. Empieza la Liga jugando el Barça en el campo del Madrid, el primer partido, y las esperanzas se demuestran justificadas: en solo cinco minutos, al empezar el partido, Bustillo hace dos goles y el Barça se pone claramente por delante. El Madrid empata, pero el partido y otras muchas cosas cambian en el minuto diez de la segunda parte: Bustillo lleva la pelota cerca del área y, quizás dentro del área misma, el jugador del Madrid Pedro de Felipe le hace una entrada escalofriante que le deja tendido en el suelo. El árbitro, Ortiz de Mendíbil, icono proclamado del madridismo, ni siquiera pitó falta (quizás era penalti). El partido continúa y durante un par de minutos el Madrid no envía la pelota fuera del campo para que le puedan atender. Lo hace el Barça, cuando gana el balón. Se llevan a Bustillo del campo, absolutamente cojo. Su carrera deportiva prácticamente queda acabada con aquella entrada. Volverá a jugar, pero ya nada será igual. La promesa quedará rota. El partido continuará, el Madrid no devolverá el balón al Barça después de sacar de banda –como marca el

En este memorial de agravios, donde el barcelonismo se siente perseguido y maltratado por el poder, en un momento en el que ya es explícita la lectura política, otro episodio determinante es el escándalo Guruceta. Es 1970 y vuelven a jugar el Barça y el Madrid, esta vez en el Camp Nou, en eliminatoria de Copa. El Madrid ha ganado en su campo por dos a cero, gracias a la concesión de un gol a Amancio marcado en fuera de juego. En Barcelona se espera la remontada. Y va bien: Rexach marca el uno a cero y el Barça ataca. Pero en un contraataque del Madrid, Velázquez cae mientras disputa la pelota con Rifé. Es discutible que es falta. Lo que es evidente es que no es penal, porque esto pasa dos metros fuera del área. Pero el árbitro, Guruceta, pita penalti. Y el Madrid empata. Es tan escandaloso que los jugadores del Barça –expulsan al sabadellense Eladio cuando protesta- están a punto de marcharse del partido, que no se puede acabar porque la gente salta indignada al césped. El Barça recusa a perpetuidad a Guruceta. Durante muchos meses, cuando un árbitro en cualquier campo es sospechoso de parcialidad o de ineptiutud, la grada grita: “Guruceta, Guruceta”. Pèro Guruceta es convertido por el presidente de los árbitros españoles en el símbolo del buen arbitraje y se le premia con los mejores destinos arbitrales. Al presidente de los árbitros, José Antonio Plaza, se le atribuye –sin que se haya podido demostrar- la frase: «Mientras yo sea el presidente de los árbitros, el Barça no ganará nunca la Liga».

El

El Madrid también es más que un club

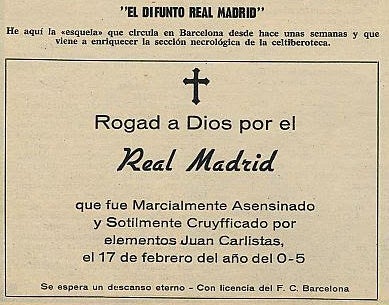

A un barcelonista de piedra picada, el cantante Manolo Escobar, emigrado a Badalona, socio del Barça desde 1968, insignia de oro y brillantes del club, se le atribuye una frase que muchos barcelonistas adoptarían como lema: “Yo soy de dos equipos, del Barça y del que juega contra el Madrid”. La frase serviría para ilustrar una certeza: si algún otro equipo que no hubiera sido el Barça le hubiera meitdo cinco goles al Madrid en su campo en 1974, el barcelonismo también habría estado de fiesta. Si lo hacía el Barça, la fiesta era a la enésima potencia, claro. Pero incluso si hubiera sido otro, habría tenido el efecto de esta botifarra que cantaba la Trinca. No tan grande, pero botifarra. Porque en la memoria de aquel partido del Bernabéu pesa tanto la euforia barcelonista como la humillación del Madrid. Aquellos días circulaban bajo mano unas esquelas del Madrid que decían que en aquella jornada el Madrid había muerto “

Si el resultado se hubiera producido contra el Atlético de Madrid, el efecto tampoco habría sido igual ni mucho menos. Porque no se trataba tan solo de una lógica territorial: los de aquí contra los de allí. Entraban en colisión dos lógicas simbólicas. Dos relatos, que dicen ahora. Pero dos relatos que permitían ser leídos en términos políticos. Que se confrontaban y competían. Muchos años más tarde, yo he vivido una confrontación de relatos futbolísticos no menor, pero mucho menos trascendente, entre el Barça y el Athletic Club de Bilbao. Antes de un partido entre los dos equipos nos reunieron a escritores de un lado y del otro, y estuvimos a punto de acabar mal. Para los seguidores del Athletic, la belleza del fútbol estaba en la épica viril: no encontraban nada más bello que un jugador avanzando por un campo embarrado, que cae y se vuelve a levantar y empuja la pelota con la furia de Telmo Zarra (vasco). Para los barcelonistas, la belleza era un césped perfecto y unos jugadores pasándosela al primer toque con una técnica geométrica, un ritmo casi de danza clásica. Eran dos relatos contrapuestos, ciertamente. Nosotros pensábamos que su relato podía acabar beatificando la entrada de kárate con la que Andoni Goikoetxea lesionó a Maradona, como el

Por el contrario, en 1974 el Madrid era percibido como el equipo del régimen, como el equipo que representaba la España de su momento, los valores proclamados por el franquismo, el embajador en Europa, los éxitos internacionales que compensaban el aislacionismo autárquico de la España de posguerra. Su himno de los años cincuenta canta “

La mitificación de Cruyff

El cero a cinco del Bernabéu y la Liga que se ganó aquel año significaron la canonización barcelonista de Johan Cruyff, el holandés procedente del Ajax que una semana antes del cero a cinco había puesto Jordi de nombre a su hijo y que quedaría ligado por siempre jamás más a la historia del Barça. Ya en la canción del Trinca aparecen enlazadas la botifarra de pagès del Bernabéu y la

El barcelonismo hace suyo a Cruyff. ¿Solo por admiración futbolística? No solo. Cruyff ocupa todo l‘espacio entre Kubala y Messi, pero acontece un personaje en él mismo, más que los otros dos, dentro y fuera del campo. Por eso lo continúa siendo incluso cuando ya no juega. Como entrenador, como referencia, incluso haciendo aquel formidable anuncio contra el tabaco con Lluís Bassat. Por el Barça han pasado jugadores grandiosos, excepcionales. El que más, Maradona. Pero el barcelonismo no mitificó a Maradona, como mitificó a Cruyff. En cambio, en Nápoles hay un culto literalmente religioso a la figura y a la memoria de Maradona. Cada sociedad mitifica aquello que cree que la representa mejor, que es la máxima expresión de su identidad y de su naturaleza. Nápoles, la bellísima ciudad barroca, contrareformista, meridional, mitifica a un héroe barroco, dramático, místico, popular, que es capaz –el

Cruyff es el Barça holandés, de la Cataluña que quiere ser cómo Holanda, un pequeño país de comerciantes que miran hacia el mar, que hacen números, que saben protegerse. Decía Vázquez Montalbán que una de las grandes cualidades de Cruyff era su habilidad para conseguir que no le rompieran las piernas. El cero a cinco es la ceremonia de consagración de Cruyff ante los suyos. Después tendrá temporadas mejores y peores. Dirá frases extraordinarias. Revolucionará el fútbol, en un nuevo paradigma

Dos semanas después del cinco a cero en el campo de Madrid, el 2 de marzo de 1974, el franquismo asesinaba a Salvador Puig Antich, en Barcelona. Las victorias simbólicas son importantes y emocionantes. Pero no hay suficiente.